Mais où se met « mais » ?

Publié le :

Crédits image : vecstock

Petit mot anodin en apparence, « mais » est un outil redoutable pour structurer une pensée, nuancer un propos ou marquer une opposition.

Pourtant, son placement dans une phrase n’est pas anodin : il peut changer la perception d’un message, atténuer ou accentuer un contraste, voire modifier l’intention du locuteur.

Alors, où se met le mais pour en tirer le meilleur effet ?

Affirmation → mais → opposition : l’équilibre classique

C’est la structure la plus courante : on présente une information avant d’introduire une restriction ou un contraste.

Il est compétent, mais il manque de rigueur.

J’aime bien cette idée, mais elle est difficile à appliquer.

→ Résultat : on expose d’abord un point positif avant de nuancer, ce qui donne un effet de balance entre les deux informations.

Opposition → mais → affirmation : l’effet de réhabilitation

En inversant l’ordre, l’accent est mis sur le second élément, souvent perçu comme la conclusion ou le point essentiel.

Il manque de rigueur, mais il est compétent.

C’est difficile à appliquer, mais c’est une bonne idée.

→ Résultat : on commence par un défaut ou une difficulté, mais on termine sur une note positive. L’opposition devient un argument d’atténuation plutôt qu’un véritable obstacle.

Il semblait inoffensif. Mais il cachait bien son jeu.

On pensait que tout allait bien. Mais en réalité, la situation était critique.

→ Résultat : l’effet est dramatique. Ce type de construction est particulièrement efficace à l’oral ou dans un texte narratif, car il crée une pause et attire l’attention sur le revirement.

Par exemple, faut-il dire « mais en réalité » ?

Il prétendait ne pas s’y intéresser, mais en réalité, il connaissait tout sur le sujet.

Il prétendait ne pas s’y intéresser, mais il connaissait tout sur le sujet.

Le second exemple est plus direct, tandis que le premier insiste davantage sur l’écart entre l’apparence et la réalité.

→ À retenir : si « mais » suffit souvent à marquer l’opposition, l’ajout d’un adverbe (en réalité, cependant, pourtant…) peut renforcer l’effet, mais à condition qu’il apporte une nuance utile.

Comparez ces deux phrases :

Ce n’est pas une mauvaise idée, mais ce n’est pas la meilleure.

Ce n’est pas la meilleure idée, mais ce n’est pas une mauvaise.

Le premier exemple minimise la critique (c’est une idée acceptable), tandis que le second minimise la qualité (c’est une idée passable).

→ À retenir : la position du « mais » oriente la perception de la nuance et la hiérarchie entre les idées.

En résumé :

✅ Mettre l’affirmation en premier rend l’opposition plus douce.

✅ Terminer sur le positif adoucit la critique.

✅ Placer « mais » en début de phrase accentue la rupture.

✅ Éviter les redondances pour un style plus percutant.

✅ Jouer avec la négation permet de nuancer l’opposition.

Mais alors, où mettez-vous votre mais ?

Pourtant, son placement dans une phrase n’est pas anodin : il peut changer la perception d’un message, atténuer ou accentuer un contraste, voire modifier l’intention du locuteur.

Alors, où se met le mais pour en tirer le meilleur effet ?

1. L’ordre des idées : un enjeu de perception

L’ordre des éléments autour de « mais » influence fortement la façon dont une phrase est reçue.Affirmation → mais → opposition : l’équilibre classique

C’est la structure la plus courante : on présente une information avant d’introduire une restriction ou un contraste.

Il est compétent, mais il manque de rigueur.

J’aime bien cette idée, mais elle est difficile à appliquer.

→ Résultat : on expose d’abord un point positif avant de nuancer, ce qui donne un effet de balance entre les deux informations.

Opposition → mais → affirmation : l’effet de réhabilitation

En inversant l’ordre, l’accent est mis sur le second élément, souvent perçu comme la conclusion ou le point essentiel.

Il manque de rigueur, mais il est compétent.

C’est difficile à appliquer, mais c’est une bonne idée.

→ Résultat : on commence par un défaut ou une difficulté, mais on termine sur une note positive. L’opposition devient un argument d’atténuation plutôt qu’un véritable obstacle.

2. La rupture nette : le « mais » en début de phrase

Lorsqu’il est placé en tête de phrase, « mais » joue un rôle encore plus fort : il marque un basculement, une opposition nette, voire une surprise.Il semblait inoffensif. Mais il cachait bien son jeu.

On pensait que tout allait bien. Mais en réalité, la situation était critique.

→ Résultat : l’effet est dramatique. Ce type de construction est particulièrement efficace à l’oral ou dans un texte narratif, car il crée une pause et attire l’attention sur le revirement.

3. Pléonasmes et redondances : faut-il tout dire ?

Certaines formules avec « mais » peuvent sembler superflues ou redondantes.Par exemple, faut-il dire « mais en réalité » ?

Il prétendait ne pas s’y intéresser, mais en réalité, il connaissait tout sur le sujet.

Il prétendait ne pas s’y intéresser, mais il connaissait tout sur le sujet.

Le second exemple est plus direct, tandis que le premier insiste davantage sur l’écart entre l’apparence et la réalité.

→ À retenir : si « mais » suffit souvent à marquer l’opposition, l’ajout d’un adverbe (en réalité, cependant, pourtant…) peut renforcer l’effet, mais à condition qu’il apporte une nuance utile.

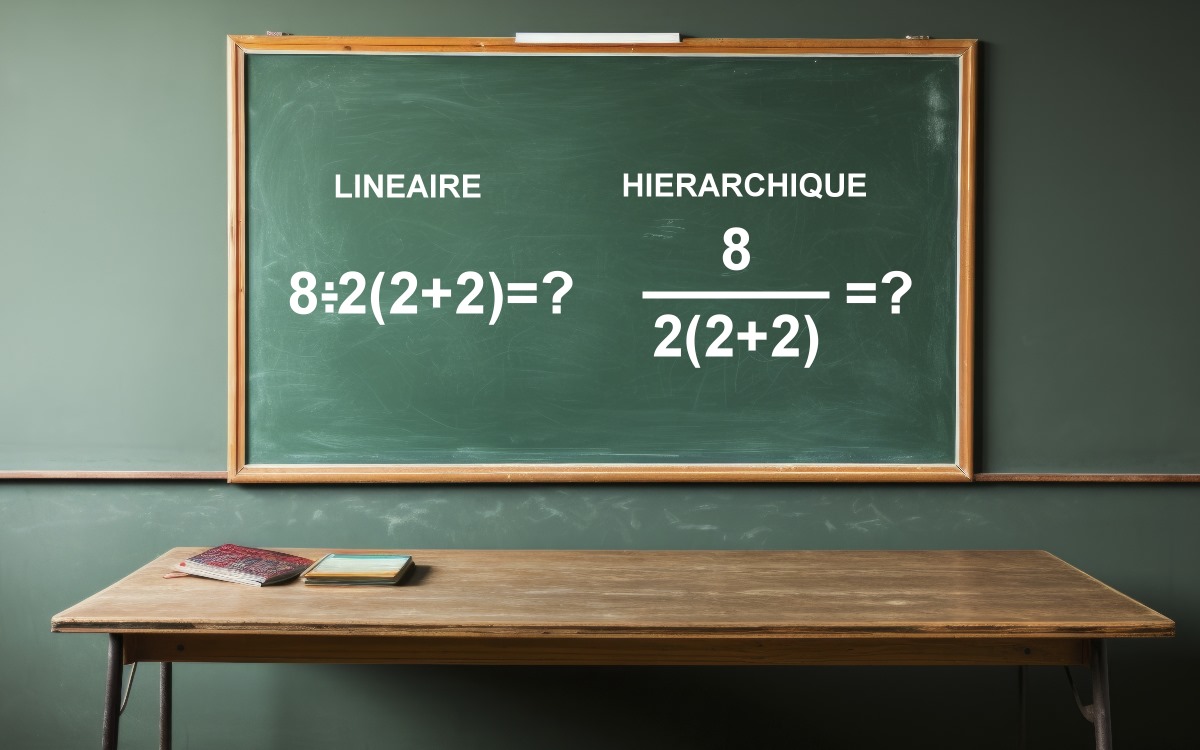

4. La négation : une subtile variation de sens

L’effet de « mais » peut aussi être influencé par la présence d’une négation.Comparez ces deux phrases :

Ce n’est pas une mauvaise idée, mais ce n’est pas la meilleure.

Ce n’est pas la meilleure idée, mais ce n’est pas une mauvaise.

Le premier exemple minimise la critique (c’est une idée acceptable), tandis que le second minimise la qualité (c’est une idée passable).

→ À retenir : la position du « mais » oriente la perception de la nuance et la hiérarchie entre les idées.

5. Conclusion : bien placer son « mais », c’est maîtriser son discours

Le « mais » est un outil subtil qui structure notre pensée et façonne notre manière de communiquer. Selon sa place dans la phrase, il peut équilibrer, atténuer, renforcer ou surprendre.En résumé :

✅ Mettre l’affirmation en premier rend l’opposition plus douce.

✅ Terminer sur le positif adoucit la critique.

✅ Placer « mais » en début de phrase accentue la rupture.

✅ Éviter les redondances pour un style plus percutant.

✅ Jouer avec la négation permet de nuancer l’opposition.

Mais alors, où mettez-vous votre mais ?

Publié le : 18 mars 2025

Cours d'échecs à Cholet pour les débutants de tout âge

Publié le : 8 mars 2025

Danser sur la guerre, chanter l’inceste : bienvenue en soirée festive

Publié le : 5 mars 2025

Et si votre peur ne venait pas de votre projet, mais de vous ?

Publié le : 5 mars 2025

Comment faire face et tirer les conséquences face à un professionnel qui ne sait pas dire non

Publié le : 5 mars 2025

Quand la peur légitime d’une mère freine la maturité et la responsabilité de son fils

Publié le : 4 mars 2025

Candidature professionnelle : vos ressentiments sont les pires ennemis de votre crédibilité

Publié le : 3 mars 2025

Dans la famille Emotion, j'appelle à la barre Madame Projection et Madame Irresponsabilité

Publié le : 1 mars 2025

Mes prétentions salariales ? Ou celles de l’employeur ?

Publié le : 28 février 2025

De la dette à la victoire : comment un étudiant a sauvé ses études et 5 500€

Publié le : 21 février 2025

Percevoir autrement pour mieux résoudre un problème de maths ou relationnel

Publié le : 19 février 2025

La fierté n'est jamais la satisfaction personnelle de ce que l'on n'a pas fait

Publié le : 15 février 2025

Mais où se met « mais » ?

Publié le : 12 février 2025

C'est qui le pilote ?

Publié le : 12 février 2025

Réseauter, fumer, boire et conduire : ils nous choisissent

Publié le : 9 février 2025

« J’ai le sentiment... » Une expression trompeuse et omniprésente

Publié le : 5 février 2025

« On n’a jamais vu ça. » Quand l'encouragement est mal perçu

Publié le : 2 février 2025